「円安」はNISAの始めどき?

円安のキホンやNISA運用への影響などを解説

公開日: 更新日:

円高とは円の価値が相対的に高いこと、円安とは円の価値が相対的に安いことを意味します。

昨今の投資に対する関心の高まりから、「NISA」の運用を検討している方や最近運用をし始めた方も多いかもしれません。その一方で、「一番いい始めどきはいつ?」「始めるタイミングがわからない」と悩んでいる方もいるでしょう。では、円高や円安になると、NISAの運用にはどのような影響が出るのでしょうか。

結論から言えば、長期的な運用を目的としたNISAを始めるにあたって、円安を気にする必要はありません。しかしその一方で、円安時に気をつけたいポイントをしっかりと押さえておくことも大切です。

そこで今回は、「円安のキホン」についてお伝えした後、円安がNISAの運用へ与える影響について解説していきます。

目次

円高・円安とは?

近年は、ニュースや新聞で「円安」という言葉を見聞きする機会が多くあります。実際、いま日本では円安が加速する状態にあり、今後もしばらく円安傾向が続くと言えるでしょう。

以下では「円高」と「円安」、それぞれの言葉と仕組みについて詳しく説明します。

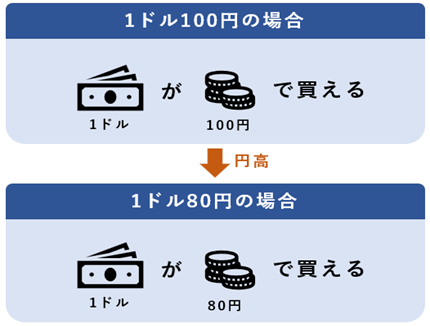

円高とは

円高とは、他の通貨に対して日本円の価値が高くなった状態のことを指します。

上記の図をもとに考えてみましょう。円高になると、これまで100円で買えていたものが、80円で買えるようになります。円高の状態では、私たち日本人が海外へ旅行する際に有利になるほか、海外から輸入されたモノやサービスを安く買うことができます。また、企業にとっては輸入コストが安くなるため、輸入産業においては利益の増加が見込めるでしょう。

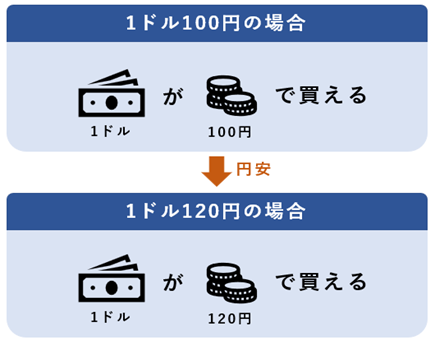

円安とは

一方の円安は、他の通貨に対して日本円の価値が低下した状態です。

こちらの場合は、これまで100円を出せば1ドルのものを買えていたところ、120円が必要になります。つまり、海外からすると円安は「日本のサービスやモノが安くなる」ことを意味しており、輸出産業の業績向上や外国人旅行者の増加にもつながるでしょう。

円安が生活に及ぼす影響については、次の章で詳しくお伝えします。

円安になると生活にどんな影響が出る?

続いては、円安が生活に及ぼす影響と、円安のメリットについてご紹介します。

円安が生活に及ぼす影響

消費者の立場で言えば、円安が日常生活に及ぼすデメリットは多くあります。

「輸入大国」とも呼ばれる日本では、原油などの資源や衣類、食料品など、さまざまなものを海外からの輸入に頼っています。円安になると輸入コストが高くなるため、生活必需品に対する支出が増えてしまう結果になるでしょう。

例えば、アメリカから1個1ドルのリンゴを輸入したとします。この場合、1ドル=100円であれば輸入時に100円でリンゴを1個購入できます。しかし、円安が進行して1ドル120円になってしまうと、1個のリンゴを輸入するのに20円多く支払わなければなりません。

食材と同じように原料の輸入コストがあがると、ガソリンや電気、家具、スマートフォンといった生活必需品に対する値段も上がる恐れがあります。

円安のメリット

その一方で、輸出を主とする企業にとっては円安がチャンスになる可能性があります。日本製品を海外に売りやすくなるからです。また、資産運用の面においては、海外保有資産がある場合に、円資産よりも優位に働く可能性があります。

円安はNISA運用にも影響がある?

円高と円安のキホン、それぞれのメリットや注意点について理解できたでしょうか?続けて、「円安はNISAの運用にどのような影響があるのか」をまとめてみました。

円安が投資信託にもたらす影響

先ほど、「消費者目線で円安は生活への負担が大きくなる」とお伝えしましたが、投資の世界で考えると、円安はそれほど悪いことではありません。

その理由として、為替レートが円安に進むと外貨建ての資産価値が高まることが挙げられます。どういうことなのか、以下のケースで一緒に確認していきましょう。

投資信託(米国株に投資する米国株ファンドのような商品を想定)を1ドル=100円のときに100万円分(=1万ドル分)購入した。その投資信託の値動きこそなかったものの、為替レートが円安に進み、1ドル120円になった。

1ドル120円となった時点で売却すると、20万円の利益が得られることになります。逆に1ドル=80円の状態で売却したら、20万円の損失が生じます。このように、為替レートの変動によって生まれる利益のことを「為替差益」、損失のことを「為替差損」と言います。

円安のときにNISA運用で注意したいこと

最後に、円安時にNISAの運用で注意したいことについて解説します。

NISAは円高・円安を気にせず続けよう!

結論から言えば、NISAの運用において円高や円安を気にする必要はなく、「始めるタイミングは今」でも問題ないということになります。そもそもNISAは長期的な資産形成を目的とした制度であり、為替に関するタイミングを気にしなくてよいからです。

また、為替レートが円安になると「外貨建て資産」の円換算価値は上昇します。NISAで海外資産をメインに投資しているのであれば、円安がむしろ追い風にもなるでしょう。

為替は常に変動しており、それがこの先どうなっていくかは誰にもわかりません。そのため、その時々の為替を気にすることなく一定金額を継続して積み立てていくことで、複利効果と非課税の恩恵を最大限享受することが期待できます。

円安時に投資する際の注意点

基本的には円高・円安を気にせずにNISAを続けて構いませんが、以下の2点には注意が必要です。

- 円安傾向だからといって、すべての資産を外貨資産に替えない

- 一部を外貨建て資産に投資する場合も、アメリカドルだけではなく、ユーロやオーストラリアドル、カナダドル、ポンドなどに分散する

市場はどう動くかわからず、急に円安が止まって円高に転じる可能性もないとは言えません。そのため、円安傾向だからといってすべての資産を外貨資産に変えることは避けましょう。

また外貨建て資産に投資する場合も、アメリカドルだけでなく、世界中に分散投資することで、万が一の際のリスクを低減できます。なぜなら、例えば、仮に資源高が生じた際、オーストラリアやカナダのような資源国にとってはプラスに働きますが、資源を輸入する国にはマイナスとなるからです。将来の資源価格は予想できないことから、分散投資によって幅広い国に通貨を分散させることは、結果として相対的なリスクの低減につながるでしょう。

NISAの始めどきは「いつでも」!

今回の記事では円高・円安のキホンから、円安がNISA運用に与える影響についてお伝えしました。NISAは長期的な運用を目的としていることから、円高や円安をそれほど気にする必要はありませんが、円安だからといってすべての資産を外貨資産に換えるような行動はリスクが高いので避けたほうが賢明です。

なお、セゾン投信でもNISAを取り扱っています。資産に関する悩みやライフイベントに関連するお金の問題などについて疑問や不安を解消できる相談室を設けていますので、困ったことがあればお気軽にご相談ください。また、各種セミナーやYouTube公式チャンネルでも、長期・積立・国際分散投資などに役立つ情報を発信しています。

興味がある方はぜひこの機会に一度、ご覧になってみてください。

ライタープロフィール

織瀬ゆり

元信託銀行員。AFP・ 2級FP技能士や宅建士、証券外務員1種、内部管理責任者、生保・損保募集人など、複数の金融・不動産資格を所持。それらの知識をもとに、「初心者にもわかりやすい執筆」を心がけている。2児の子育て中でもあり、子育て世帯向けの資産形成、女性向けのライフプラン記事を得意とする。