AIブームにアワアワ?インデックス投資でも十分!なワケ

公開日:

こんにちは!気になる金融の“あれこれ”を発信するコラム「〇(まる)の部屋」の“まるこ”です。

最近、「AI(人工知能)」は大きな話題です。「買った!儲けた!」なんていわれると・・・

「投資信託でコツコツ派」のはずが、「このままじゃ乗り遅れるかも」と焦りだす気持ちも。

そんな時こそ深呼吸。

ブームの波に流される必要はありません。まずは、今を「冷静に理解する」、からはじめてみましょう。

今回は、AIへの期待とリスク、そしてどんな姿勢で向き合うかを、いくつかの視点で一緒に考えていきます。

本コラムは、各種報道、IMF公式サイトの「世界経済見通し(2025年10月版)」およびIMFブログをもとにセゾン投信が作成しています。

エヌビディアの衝撃!でも冷静に

エヌビディア(NVIDIA)は、AI半導体の代表的存在。

ここ数年で驚異的な成長を遂げています。

もし、5年前にエヌビディア株に100ドル投資していたら、今では約1,400ドル強になっていた計算です。※ドルベース、配当再投資込み

なんと約13倍!

「AIの波に乗らないと」と思うのも自然なこと。

でも、過去の実績は未来の保証にはなりません。一度立ち止まって冷静に考えてみましょう。

個別株式への投資は、先々に加え、途中大きく上がったり下がったりの波に乗ること、と覚悟が必要です。

話題のAIテーマ型ファンドにもリスク!

株式を個別に買うのはためらうけれど、投資信託ならいいんじゃない、といった声も聞こえてきそう。

最近では、「世界のAI企業に分散投資!」「AI特化型ファンド!」といった魅力的なキャッチコピーの投資信託も増えてきました。

過去の高い騰落率。エヌビディア、マイクロソフトなどの有名企業名。ついつい気になってしまいます。

AIテーマ型ファンドで分散、といっても、「AI・ハイテク」には集中しています。テーマ型のあるある、「ブームの後」のリスクにも注意です。

※テーマ型(ファンド/投資信託):特定のテーマや業種に関連する企業に集中投資するファンド

焦りの正体は「流行に乗り遅れたくない」心理かも

そもそも、なぜ私たちはAI企業に惹かれるのでしょうか?

行動心理学からも説明できそうです。

「流行に乗り遅れたくない」「勝ち馬に乗っておきたい」という心理、これがバンドワゴン効果と呼ばれるものです。

※バンドワゴンは、パレードの先頭を走る楽隊車のこと。みんなが乗っているから安心、という心理を指します。

行列の出来ているお店があると「何かよいことがありそう」と、つい並んでしまいますよね。

「アワアワ」の正体は、こんな心理かもと、客観的に分析できると冷静になれます。

ニュースで知るAI市場

IMF(国際通貨基金)もAIへの期待として、生産性を高め、経済成長に貢献する可能性を挙げています。

特に、2025年から2030年にかけて、なんと世界のGDP(いわば経済の規模)を年間0.5%押し上げる可能性があると予測。

付随するエネルギーコストについては、2030年までに現在のインドの消費量に匹敵する規模の電力需要になる、と試算しています。

その上で、「AIによる経済的利益は、環境コストを上回る可能性が高い」と述べています。

ただ、期待外れになると、AI関連株だけでなく、金融全般の安定性にも影響を与えるリスクにも言及。

例として、1990年代のドットコムブーム(ITバブル)をあげています。

当時は社名に「.com(ドットコム)」とつけるだけで膨大な資金が集まりました。結果、2000年には多くの企業が破綻。生き残ったのがアマゾンやグーグルなどです。

今のAI企業は、技術も実績もある点が当時と異なりますが、熱狂が行き過ぎると危うさもあることは、学べます。

日々のニュースの中でも、期待を高める話題とともに、市場を揺るがす出来事もありました。

ディープシークショック

2025年1月のディープシークショックが一例です。

中国のディープシーク社が「エヌビディアの最新のチップを使わないAIモデル」を発表。AI開発のコストが大幅に下がるかもと、市場に動揺が広がりました。

エヌビディアの株価は一時約17%下落、時価総額で約91兆円相当の急変でした。

オープンAIの巨額投資

チャットGPTで知られるオープンAIも話題です。

数兆円規模のデータセンター投資を行うとの報道。加熱感をアップさせる話題ですが、具体的な資金回収計画が示されていないとの指摘も。

AI市場は急成長の可能性を秘めています。と共に、期待先行のリスクや、予期せぬ変化に敏感に反応することも知ることができます。

インデックスファンドでもAI投資ができる

とはいえ気になるAI投資。

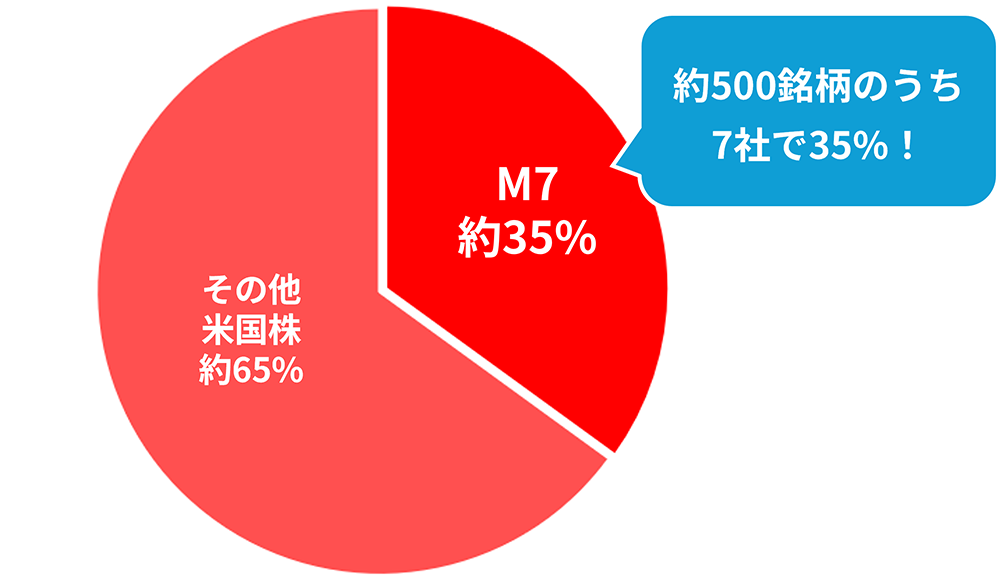

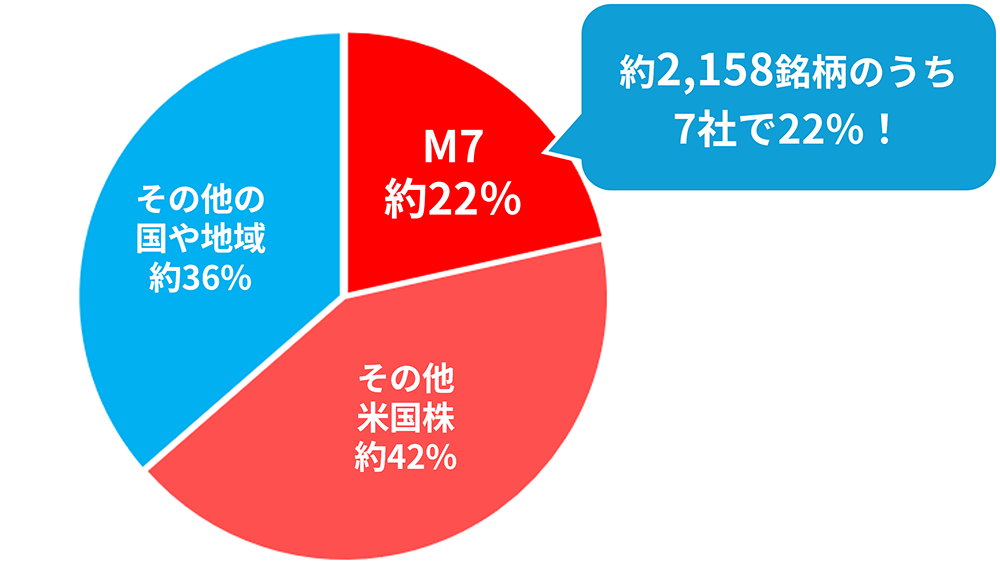

例えば、人気の「S&P500」や、「オールカントリー」に連動するインデックスファンドを見てみましょう。

代表的なAI・ハイテク関連企業の「マグニフィセント7(以下、M7)」も、きちんと投資先に含まれています。焦らなくても、ちゃんとAIの成長は取り込めています。

※S&P500=米国株式指数、オールカントリー=全世界株式指数

M7銘柄

- エヌビディア

- マイクロソフト

- グーグル(アルファベット)

- アマゾン

- メタ(旧フェイスブック)

- アップル

- テスラ

※セゾン投信による略称

高値づかみ?と心配になったら

ほっとしたところで、今度は、値段が高すぎるのでは、と心配になることも。

インデックスファンドを積立投資しているなら落ち着けます。

定額なので、価格が高騰していても、決めた金額の範囲でしか購入しません。

無理して、高いものをたくさん買いすぎたりしないような仕組みになっています。

逆に、価格が下がった時には、同じ金額でより多くの口数を購入できるという点もあります。

積立投資は、値動きや感情に左右されずに続けられる、長期投資の強い味方と改めて実感です。

ファンドの中身をチェック

ここで、「S&P500」や「オールカントリー」に含まれるM7の割合をみてみましょう。

※いずれも2025年9月末時点。イメージ図であり実際の割合とは異なる場合があります。また各インデックスファンドよって割合が異なる場合があります。

持ちすぎかも?と思ったら

この比率で、こんなに投資しているんだ、と改めて気づかれる方も。

持ちすぎ、と心配になるならば、他のファンドに選択肢がないか、検討してみるのも一つの方法です。

① アクティブファンドで分散

運用手法と投資先を分散する考え方です。

アクティブファンドは、インデックスファンドとちがって、銘柄選択や配分を独自で判断します。中には、インデックスと投資先の重なりが少ないファンドもあります。

実績では、インデックスファンドより、値動きの幅が小さいというファンド。つみたて投資枠対象商品となっているファンドもあります。

※つみたて投資枠対象商品は、金融庁が定めた要件を満たす投資信託です。

② 債券を加えたバランスファンド

インデックス運用でも、株式に債券を組み合わせて運用するバランスファンドもあります。

債券にも分散投資し、株式ファンドと異なる値動きが期待できます。

ちなみに、私たちの公的年金を運用しているGPIFも、バランス型の資産運用を行っています。

※公的年金の運用=年金積立金の管理・運用、GPIF=年金積立金管理運用独立行政法人

AIブームをきっかけに、今の投資ファンドを検討してみる。

もしかしたら、自分の目的や方針にあった他のファンドや、今持っているファンドと組み合わせられるファンドが見つかるかもしれません。

※上記①②は選択肢の一例であり、これに限りません。

まとめ:AIにアワアワしない投資へ

客観的に分析できれば、AIブームを「自分の運用を確認し、見直すきっかけ」とすることができます。

「なんとなく投資」から「中身を理解して投資」へ進化するための一歩にもつながります。

例えば、こんなチェックから始められます。

- ファンドの中身をチェック(投資先を確認)

- 積立金額を見直す(未設定なら検討)

- 他のファンドも調べてみる(こちらも投資先を確認)

エヌビディアから世界経済に目を向けてみるのもおすすめです。

IMFによれば、2025年・2026年ともに世界経済は3%台の成長が続くと予測されています。(2025年10月のレポートより)

ブームに飛びつかなくても、世界経済の成長をゆっくり取り込む運用ができます。あわてず、じっくり。AI時代も自分のペースが一番。

「〇の部屋」では、そんな運用をつづけるために知っておきたい情報を取り上げていきたいと思います。

(まるこ)

ご確認ください

ライタープロフィール

まるこ

全国津々浦々、年間400件を超える勉強会やセミナーで資産運用の本質を伝え、いまやセゾン投信のベテラン社員に。バブル崩壊にリーマンショック・コロナショックなど金融業界の荒波にもまれつつ、投資信託はもちろん、債券・株式・為替・リートなど様々な金融商品の開発・販売を経験。執筆は初挑戦ながら、経験から培った専門的知識と持ち前のおせっかい気質で金融トレンドやお役立ち情報を発信していきます。応援よろしくお願いします。