離婚と年金 年金分割

いつも相談室のツブヤキを読んでいただき、ありがとうございます。 セゾンお金のこと相談室の前田です。

今回は離婚したら年金はどうなるか?というテーマを取り上げます。

離婚を考える際、大きな課題の1つがお金です。その中でも、年金分割は離婚後の生活に影響を与える重要な課題の一つです。結婚生活が長いと、なおさら、その影響は大きいでしょう。そこで、このコラムでは年金分割とはそもそもどんな制度なのか、制度の仕組みや具体例、注意点などわかりやすく解説します。

目次

年金分割とは

離婚時の年金分割とは、収入の高い方から、低い相手方に厚生年金の年金記録を移動させる制度で、3号分割と合意分割の2種類があります。一般的に収入が高いのは夫のため、ここでは夫から妻へ分割する前提で話を進めます。

3号分割とは

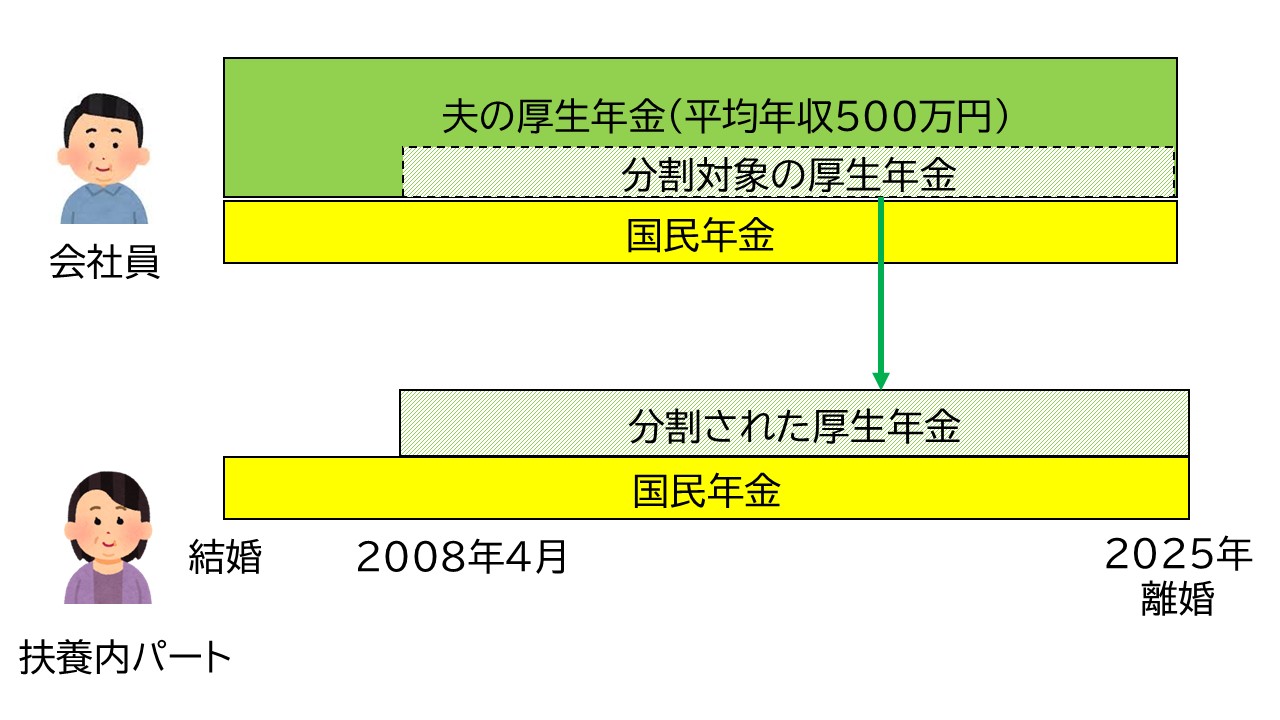

3号分割とは、2008年4月1日以後の結婚期間において、妻に国民年金の第3号被保険者の期間がある場合、その期間中の夫の厚生年金の記録を2分の1ずつ分割できる制度です。第3号被保険者とは専業主婦(夫)や扶養内で働くパートなどを言います。

たとえば、下記のように夫が会社員、妻が扶養内で働くパートの場合、3号分割を行うと2008年〜2025年の17年分の夫の厚生年金の記録の半分を夫から妻にあげることになります。

年金記録を移動させるため、いくら分の年金を移動させるという考え方はしません。しかし、移動させた記録はいくらくらいの年金に相当するのか?は、概算で計算ができます。

たとえば、このケースの場合、夫の厚生年金加入中の平均年収は500万円のため、その半分である250万円分の17年間の厚生年金の記録が分割対象となり、年金額に換算すると月額2万円相当となります。なお、3号分割は、当事者の合意は必要なく、妻が離婚後に年金事務所で手続きを行えば年金を分割できます。

3号分割は2008年以降の結婚期間が対象です。それ以前の年金記録は3号分割をすることはできません。また、妻が扶養を抜けて厚生年金に加入していた場合は、妻自身も第2号被保険者となるため3号分割の対象にはなりません。これらの期間の年金分割は合意分割の対象となります。

合意分割とは

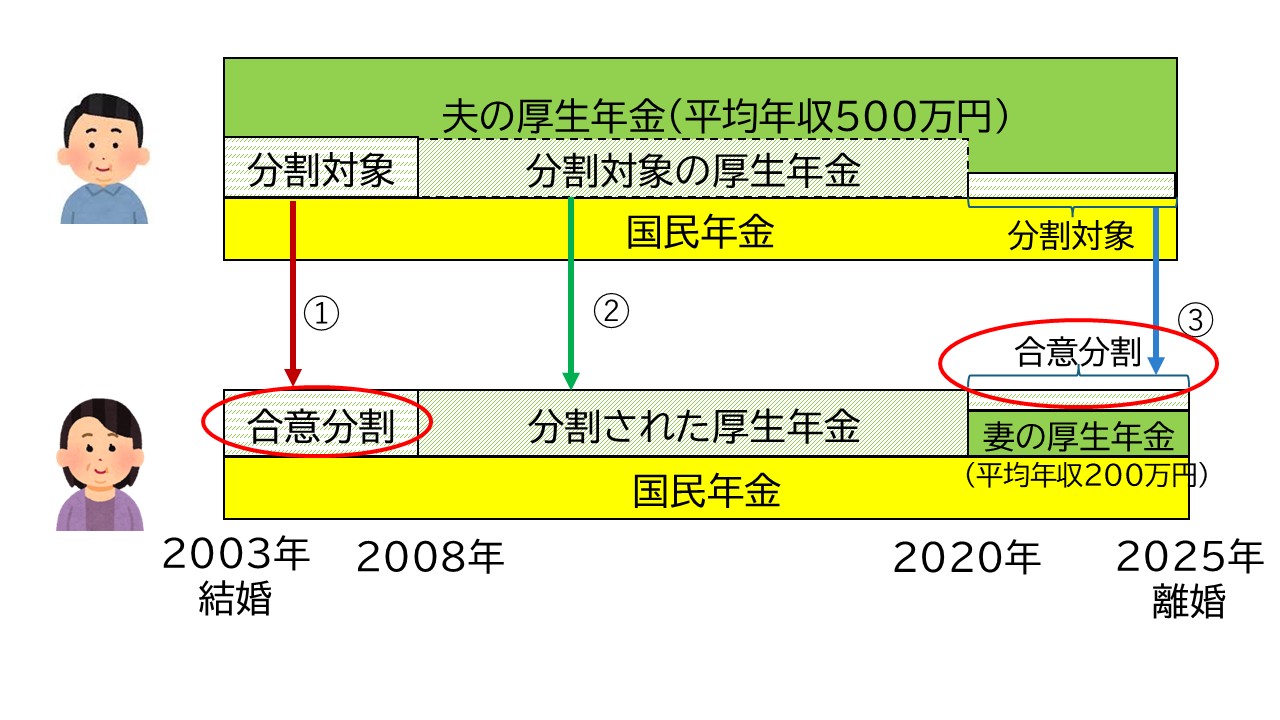

合意分割は結婚期間中の厚生年金の記録を分割する制度で、夫婦間の合意があるとき、または合意がなければ裁判によって行うことができます。合意分割は、先に述べた通り、2008年3月以前の結婚期間中の年金や、お互いが第2号被保険者の場合、一方が第2号被保険者で他方が個人事業主など第1号被保険者である場合の厚生年金の記録に対して行うことができます。

たとえば、下記のケースの場合、合意分割をすれば赤丸の期間に対して夫から妻に年金記録を分割することができます。矢印①と③が合意分割、②が3号分割となります。

では、合意分割が行われると、妻の年金はいくら増えるでしょうか。たとえば、夫の平均年収が500万円、2020年からの妻の平均年収が200万円だとすると、①の期間は2003年から2008年の5年分、夫の年収の半分である250万円の年金記録が妻に移動します。②も同様に年収250万円分、2008年〜2020年の12 年分の年金記録が妻に移動します。③の期間は夫婦の年収差額300万円(500万 - 200万)の半分である150万円、5年分の年金記録が妻に移動します。これにより、妻の年金は下記のように増えます。

①と②の期間の妻に移動する年金記録 月約2万円相当の年金

③の期間の妻に移動する年金記録 月約3千円相当の年金

したがって、この例では、妻が65歳から年金を受け取る場合、合計約2万3千円増える計算となります。

分割後の年金額を知る方法

分割される年金額は、夫婦それぞれの年収や厚生年金加入期間によって異なります。分割後の年金額を知りたい場合は、年金事務所で年金分割の情報を請求すると良いでしょう。手続きに必要なのは、下記①〜③の書類です。なお、離婚前なら手続きしたことを配偶者に知られることはありません。

①年金分割のための情報提供請求書

②請求者本人の基礎年金番号がわかるもの

③戸籍謄本(婚姻期間が分かる書類)

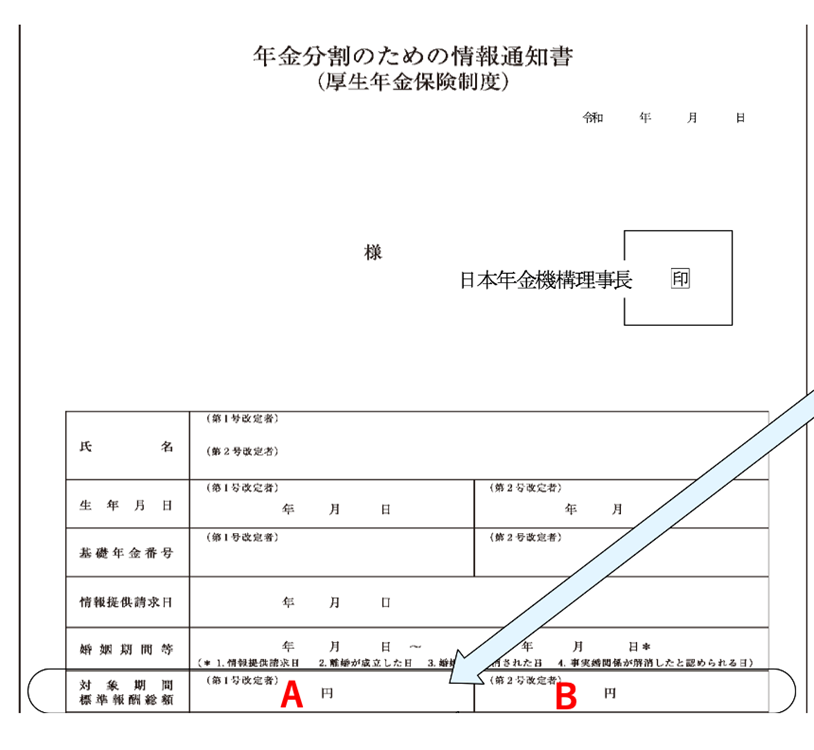

①は日本年金機構のホームページからダウンロードして入手するか年金事務所でも入手できます。これら書類を年金事務所に提出します。これらを提出すると「年金分割のための情報通知書」が発行されますが、分割後の金額が記載されているのは50歳以上の人のみです。

50歳未満の人は、下記のような様式の書類が送付され、分割後の金額は記載されていません。金額を知るためには、自分で計算をする必要がありますが、50%ずつ分割する場合は、下記の計算式で概算の分割後の年金額を求めることができます。

出典:日本年金機構「離婚時の年金分割について」

(A+B)×50%(半分ずつ分割する場合)×約 0.55%=分割後の概算年金額

難しい計算ではないので、50歳未満の人は、書類が届いたら計算してみてください。

年金分割の注意点

次に年金分割の注意点について確認しましょう。

<年金分割ができないケース>

1、厚生年金の記録がない(個人事業主など)

年金分割は厚生年金の記録を分け合う制度のため、婚姻期間中に厚生年金に加入している期間がなければ、そもそも分割対象の年金はありません。

2、分割される側が障害厚生年金を受け取っていて、年金の分割請求によって障害年金額に影響が出る場合は「3号分割」は認められません。

<年金分割の手続き>

1、分割の手続きは離婚後2年以内(5年以内に延長される予定)

手続きをするには年金事務所に行かなくてはいけません。年金事務所は基本的に土日祝日は休みです。第2土曜日だけ開所している事務所も多いですが、平日に仕事をしていると年金事務所に行けるチャンスは限られるでしょう。年金事務所の予約もすぐに取れるとは限りませんし、2年の期間はあるものの早めに手続きしておいたほうが安心です。

2、マイナンバーほか、戸籍謄本、戸籍抄本が必要

手続きには夫婦2人の離婚後の戸籍謄本などが必要です。離婚すると夫婦は他人ですから、相手の戸籍を取ることはできませんが、相手の戸籍に自分が除籍者として記載されていれば、取得が可能です。しかし、相手が新しく戸籍を作るなど自分の名前が相手の戸籍に記載されていなければ、戸籍を取ることはできません。やはり手続きは早めにしておいた方が良さそうです。

3、合意分割の場合、公正証書、公証人の認証を受けた私署証書、年金分割の合意書のいずれかが必要です。合意書の場合は2人そろって年金事務所へ行かないといけません。(代理人も可能)

離婚後の生活は離婚前に設計しておく

今回は、年金分割についてお伝えしましたが、離婚を考える際には年金だけではなく、離婚後の生活設計も考えておく必要があります。自分の稼ぎで生活できるか、しっかり確認するとともに年金情報も取得して離婚後に貧困にならないよう準備してください。生活設計について、心配な場合は相談室にも相談にきてくださいね。一緒に生活が成り立つ条件を見つけましょう。

ライタープロフィール

セゾンお金のこと相談室 前田 菜緒

1級FP技能士や夫婦問題診断士。「セゾンお金のこと相談室」でじっくりトコトンコースの相談員を務め、子育て世帯の人生を黒字化させることが得意。

\お金&ライフプランを相談できるアドバイザーが在籍/

※セゾン投信に口座をお持ちでない場合は、「おきがるサクッとコース」が対象

※セゾン投信の投資信託をふくめ商品の勧誘・販売は一切行いません。