トランプ大統領がFRB議長に利下げと辞任を要求! パウエル議長を「遅すぎた男」と非難し利下げを迫る理由とは?

こんにちは!気になる金融の“あれこれ”を発信するコラム「〇(まる)の部屋」 の“まるこ”です。

このところニュースなどで耳にする、FRBやパウエル議長。トランプ大統領がFRBのパウエル議長に、利下げしろ!辞任しろ!と批判を繰り返しています。今回は、FRBって?利下げって?パウエル議長って何者?に加え、なぜトランプ大統領が利下げを求めているのか、などもやもやの解消を目指します!

※各種報道にもとづきセゾン投信作成、以下同様。

ここからは、親しみ?を込めて、トランプ大統領をトランプさん、パウエル議長をパウエルさんと呼ばせていただきます。

~今日のお品書き~

FRBは米国の中央銀行です!

FRBとは?

FRB(エフ・アール・ビー)は、正式名称のFederal Reserve Board(連邦準備制度理事会)の頭文字をとった略称になります。FRBは米国の中央銀行であり、その最高責任者の議長がパウエルさんになります。

中央銀行とは?

国や地域の金融システムの中心的な役割を果たす機関です。日本の中央銀行は、日本銀行(日銀:にちぎん)、総裁は植田さんです。ユーロ圏の場合は、ECB(European Central Bank:欧州中央銀行)で、総裁はクリスティーヌ・ラガルドさんです。

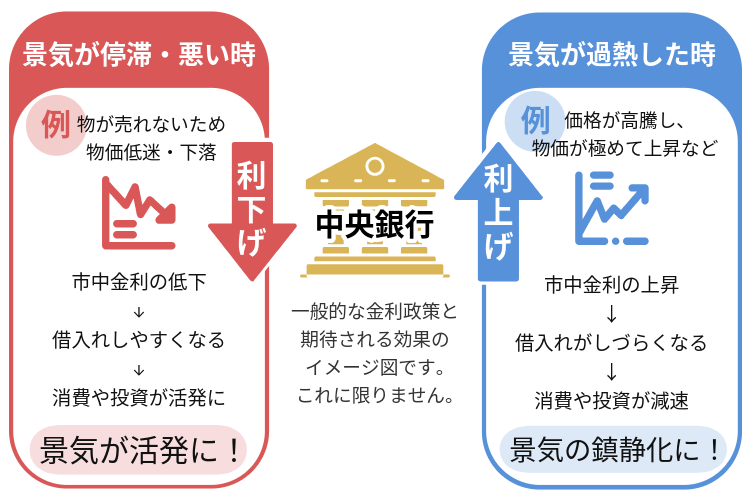

中央銀行の役割のひとつが、経済の安定や成長を目的として、金利や通貨供給量などを操作する 金融政策です。金融政策のうちでも、金利をコントロールする政策が 金利政策で、「利上げ」「利下げ」はこの政策によるものです。

利上げ・利下げとは?

期待される効果例は以下のイメージです。

図①

中央銀行の役割は物価の安定!

中央銀行の役割のひとつは物価の安定です!経済の安定や成長を目的として、物価の安定を図るために、利下げや利上げといった金利のコントロールを行っています。

デフレーションとインフレーション

例えば、デフレーション(物価下落)の状況では、図①のように、景気刺激策として利下げを行う場合があります。物が売れないし値段を下げざるを得ない、となると企業は儲からない、賃金もあがらず、個人も生活に余裕がなくなります。そこで金利を下げ、個人や企業がお金を借りやすくすることで、物を買うなどの個人の消費や企業の投資(例えば工場を作る)を後押ししようとするものです。日銀のマイナス金利政策もそのひとつでした。※政策はこれに限りません。

一方、景気がよくなり、インフレーション(物価上昇)が適度にすすむ場合には、物が売れ値段もあげられるため企業も儲かり、賃金もあがり、個人の生活に余裕がうまれます。 企業の投資や個人の消費も活発で、経済が元気な状況が期待できます。

でも時に、物の値段が上がりすぎる場合もあります。そんな時には図①にあるように、利上げし、お金を借りづらくすることで、経済活動(消費や投資)を抑え加熱した物価上昇率を適度な速度(2%程度の物価上昇率が一般的に目安とされています)に戻そうとするわけです。※政策はこれに限りません。

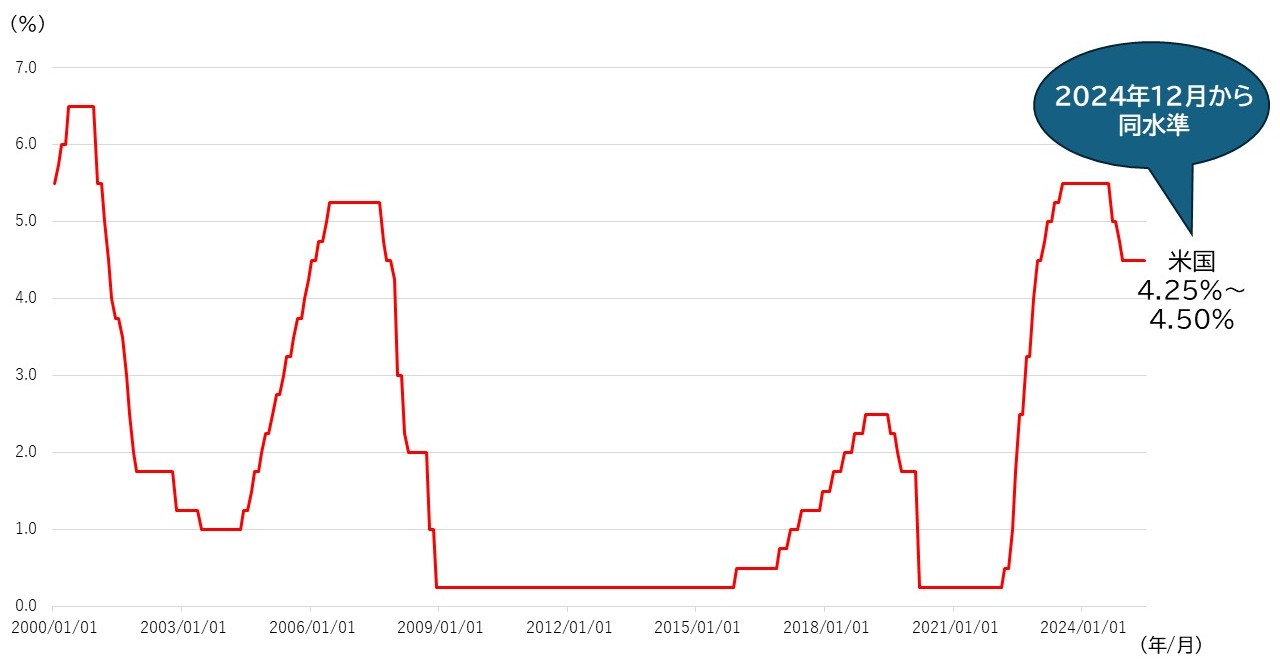

FRBの利上げ・利下げの状況

コロナによる行動抑制が解除された後、高い物価上昇に直面した米国では、FRBが急速な利上げを行い、高いインフレ率(物価上昇率)の抑えこみを図りました。その後、物価が落ち着くにつれ徐々に利下げを行いながら、金利の正常化を目指してきましたが、今年に入って追加の利下げは見送られ、同じ政策金利の水準が続いています。

以下のグラフで、長い期間での米国の政策金利の推移を見てみましょう。FRBが様々な局面で利上げや利下げをしてきたことが確認できます。

米国政策金利の推移

(2000年1月末~2025年6月末)

出所:Bloombergのデータをもとにセゾン投信作成

※FRBの政策金利とは、連邦準備制度理事会(FRB)が目標として設定する短期金利のことで、主にフェデラル・ファンド金利(FFレート)として知られています。この金利は、銀行が余剰の準備金を他の銀行に貸し出す際に適用され、金融政策の重要な指標となります。

利下げはトランプさんのためじゃない!

このように中央銀行は経済の安定や成長を目的とし、FRBはその主な使命として、雇用の最大化と物価の安定をあげています。ここで注目したいのは、FRBは株価や政府、ましてやトランプさんのために政策を行うわけではない!ということです。

トランプさんのイライラ

トランプさんは、不動産屋さんでもあり、もともと低金利を好む傾向があるようですが、現状、利下げ、つまり低金利を求めているのは、自身が推し進める減税法案による財政赤字の増大をまかないたい!という思いがあるようです。

だから、トランプさんは、FRBは金利を下げない!とイラついて、パウエルさんを“遅すぎた男!”や、もっと下品な言葉で非難しているわけです。

7月22日現在の米国債(10年)の利回りは4%台ですが、各種情報によると、米国政府の利払い費のGDP比(いわば米国経済規模比)は、1980年代に米国債の利率(表面金利)が2桁の時に近い高水準で、それだけ借金の規模が拡大しているということになります。

金利が下がればこの膨大な借金の利払い負担が下がり、減税などの財源に充てることができる!が、トランプさんの思惑のひとつのようです。(参照:速報!米国債、大手格付機関が最上位から格下げ!理由は財政赤字拡大など!トランプ減税に逆風か?)

パウエルさんはなぜ様子見なのか?

たしかに、現状、米国の物価上昇は落ち着きつつあり、また雇用の状況も決して過熱を示しているわけではありません。パウエルさんは、7月1日の主要中央銀行トップのフォーラムにおいて、夏場に関税の影響で(物価上昇率を示す)数値が上昇すると予測するが、関税の影響が想定以上なのか不明であり、様子をみることが堅実と発言しています。そのうえで、もしトランプ関税がなければ『追加利下げを実施していた』と述べています。また、トランプさんからの個人攻撃についても『自分の仕事に集中するだけ』と答え、会場より拍手をもらったそうです。ちょっとかっこいい、と思ってしまいました。

実際、その後7月15日に発表された米国の物価を示す6月の消費者物価指数(CPI)は、2.7%(前年同月比)と、市場予想の2.6%を上回り、前月比ベースでも1月以来の大幅な上昇となりました。トランプ関税が、いよいよインフレに影響し始めていることが示唆されています。(参照:【解説】トランプ関税は誰トク?貿易赤字・中間選挙って?)

次回FOMCは7月29日・30日!

さて、次回の利下げなどが議論されるFOMCは7月29日と30日です。報道では6月のCPI発表を受けて政策金利を据え置きするとの見方が強いものの、ふたを開けてみないとわかりません。市場の予測と異なる場合など、思惑により短期的に市場が大きく変動することもありえます。長期資産運用派の私たちは慌てずに!

また、注目されるのは利下げが見送られた場合の、トランプさんの行動です。大統領がFRB議長を解任できるかについては、過去の判例によると難しいという説もありますが、トランプさんがなんらかの形でFRBの判断に介入するとなれば、中央銀行の独立性が損なわれ、米国そのものへの信頼が失われる可能性もあります。長い目でみると、米国株式・米国債券・米国通貨離れの潜在的可能性も含んでいます。

S&P500が最高値更新!?

足元、米国市場を代表する指数の一つであるS&P500が最高値を更新しているとのニュースが続いています。※2025年7月24日現在

私たちはこのように、つい見栄えのよい話題に目を奪われがちですが、一方、その米国にもこのような課題や問題があるという事実を知っておきたいですね。同様に、米国以外の国々にも、一見ではわからない様々な問題や課題があるはずです。コラムを書きつつ、国際分散投資の意義をあらためて認識するまるこです。

なお、パウエルさんの議長としての任期は来年5月までですが、制度としては理事として残ることは可能なようです。加えて、FOMCは合議制であり、議長の独断で利下げ(や利上げ)を決めることはできませんから、トランプさんの思惑通りには、そう簡単には進まないかもしれません。

次回7月末のFOMCの結果、ちょっと興味をもってみてみることで、より経済や金融への知識が深まるチャンスになるかもしれませんね!

次回「〇(まる)の部屋」、よろしくお願いします。

(まるこ)

\あわせて読みたい/

ご確認ください

ライタープロフィール

まるこ

全国津々浦々、年間400件を超える勉強会やセミナーで資産運用の本質を伝え、いまやセゾン投信のベテラン社員に。バブル崩壊にリーマンショック・コロナショックなど金融業界の荒波にもまれつつ、投資信託はもちろん、債券・株式・為替・リートなど様々な金融商品の開発・販売を経験。執筆は初挑戦ながら、経験から培った専門的知識と持ち前のおせっかい気質で金融トレンドやお役立ち情報を発信していきます。応援よろしくお願いします。